今次我們集中研讀《瑪竇福音》的第14章及15章,而這兩章的重點是「天國是一個團體」。事實上《瑪竇福音》的主題就是「天國」,而耶穌的來臨是要啟示天國的奧秘。

在對觀福音中,耶穌所有的訓導都是關於「天國」;包括「天國」 的含義,進入「天國」相稱的行為等。神父引用「三組合」的䆁經方式,即我們慣常稱為「三文治」的方法來解釋耶穌在這兩章的訓導。神父與我們分析了一個很美麗的結構:第一層是關於增餅的奇蹟,第二層是在海上的奇蹟,而第三層是在陸地上的奇蹟。這些奇蹟都是要証明天國已經來臨。

今次神父首先解釋「三文治」中間的故事。法利塞人對耶穌提出的挑戰是:「潔」與「不潔」,「罪」與「不罪」,「善」與「惡」。

瑪15:1-9 那時,有法利塞人和經師,從耶路撒冷來到耶穌跟前說:「你的門徒為甚麼違犯先人的傳授?他們吃飯時竟不洗手。」耶穌回答他們說:「你們為甚麼為了你們的傳授,而違犯天主的誡命呢?天主曾說過:『你要孝敬父親和母親。』又說過:『咒罵父親和母親的,應處以死刑。』你們卻說:誰若對父親或母親說:我所能供養你的,已成了獻儀;他就不必再孝敬父親或母親了。你們就為了你們的傳授,廢棄了天主的話。假善人哪!依撒意亞論你們預言的真好,他說:『這民族用嘴唇尊敬我,他們的心卻是遠離我;他們恭敬我也是假的,因為他們所講授的教義是人的規律。』

表面上看來,法利塞人是在責怪門徒違反先人的傳授,指摘他們「不潔」,因為他們吃飯前不洗手。實際上,他們是利用門徒的行為來挑戰耶穌。耶穌隨即道出法利塞人跟本上未有遵從天主的誡命,他們聲稱因為將錢財作了聖殿的獻儀,而沒有能力供養父母。他們利用了天主的名義,而作了不義之事。法利塞人認為, 將自己的錢財奉獻給天主很偉大,他們認為聖殿獻儀會使他們變得更加神聖。耶穌指出他們這樣的行為,令他們更加「不潔」。因為他們只重視禮儀上的潔淨,而忽略了道德上的潔淨。這証明他們是假善人,只懂遵從人的法律,而不是天主的誡命!

耶穌說重要的不是外在的行為,而是人的心。

瑪15:10-20 耶穌便叫過群眾來,對他們說:「你們聽,且要明白:不是入於口的,使人污穢;而是出於口的,纔使人污穢。」那時,門徒前來告訴耶穌說:「你知道法利塞人聽了這話,起了反感嗎?」耶穌答說:「任何植物,凡不是我天父所種植的,必要連根拔除。由他們罷!他們是瞎子,且是瞎子的領路人;但若瞎子領瞎子,兩人必要掉在坑裡。」伯多祿遂應聲對耶穌說:「請你給我們講解這個比喻罷!」耶穌說:「連你們也不明白嗎?你們不曉得:凡入於口的,先到肚腹內,然後排洩到廁所裡去嗎?但那從口裡出來的,都是由心裡發出來的,這些纔使人污穢,因為由心裡發出來的是惡念、凶殺、姦淫、邪淫、盜竊、妄證、毀謗。這些都使人污穢,至於不洗手吃飯,並不能使人污穢。

這節解釋了「潔」與「不潔」的源頭。法利塞人認為,「潔」與「不潔」是取決於人的行動,及外在的事物。耶穌卻指出最重要的是在於人心,外在的東西不會使人變成「不潔」。直到今天,我們教會和猶太教也有這分別。猶太教是著重外在的規矩,例如不吃豬肉,吃飯前一定要洗手等,而我們教會是著重人心。耶穌所教導的價值觀,與猶太人的法律格格不入。耶穌給法利塞人一個新的理解,他指出的就是進天國的原則。

神父提醒我們聯想到「瑪竇福音」第五章的「真福八端」— 耶穌說:「心裏潔淨的人是有福的」瑪 5:8。原來耶穌在這裏就是要解釋這一端,天國完全是看人心的。

跟着我們研讀第一層的故事:耶穌兩次增餅的奇蹟。

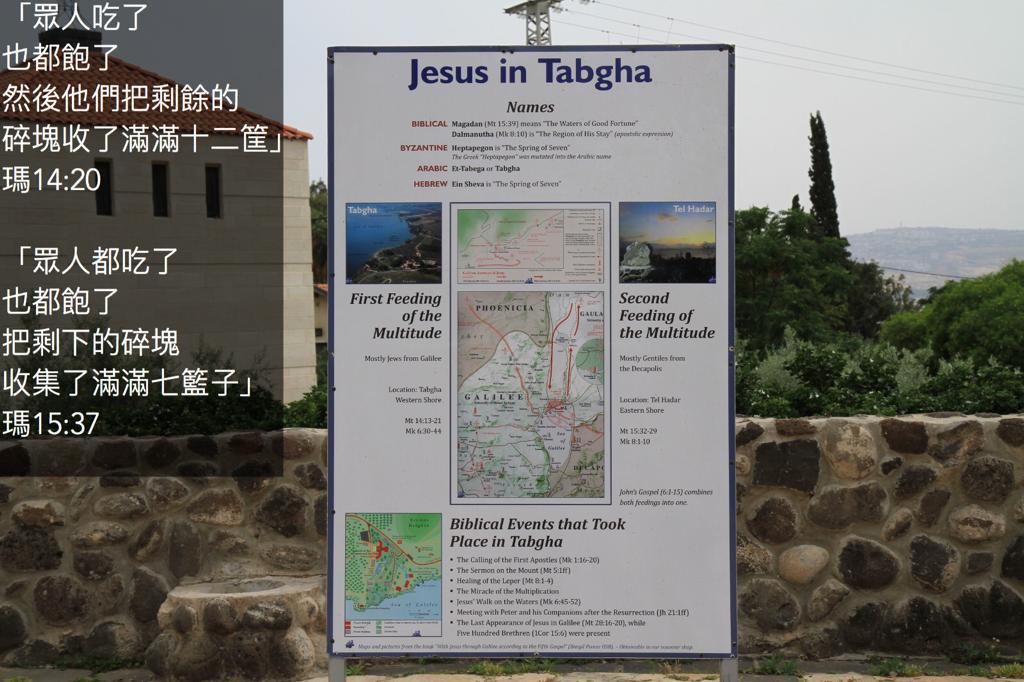

耶穌藉着兩次不同的增餅神跡,帶出了「潔」與「不潔」的教導。首次增餅發生在猶太人的區域,即所謂「潔」的地方,而第二次增餅則發生於外邦人的所在地,猶太人視為「不潔」的地方。耶穌想指出的是,天國是沒有將人視為「潔」或「不潔」的。

耶穌首次增餅 – 瑪14:13-21

耶穌一聽說這消息,就從那裡上船,私下退到荒野地方;群眾聽說了,就從各城裡步行跟了他去。他一下船,看見一大夥群眾,便對他們動了憐憫的心,治好了他們的病人。到了傍晚,門徒到他跟前說:「這地方是荒野,時候已不早了,請你遣散群眾罷!叫他們各自到村莊去買食物。」耶穌卻對他們說:「他們不必去,你們給他們吃的罷!」門徒對他說:「我們這裡甚麼也沒有,只有五個餅和兩條魚。」耶穌說:「你們給我拿到這裡來!」遂又吩咐群眾坐在草地上,然後拿起那五個餅和兩條魚,望天祝福了;把餅擘開,遞給門徒,門徒再分給群眾。眾人吃了,也都飽了;然後他們把剩餘的碎塊收了滿滿十二筐。吃的人數,除了婦女和小孩外,約有五千。

門徒看見還有一大群人跟着他們,顯得十分緊張,因為他們關心自己人 — 猶太人。眾人除了吃飽之外,還有十二筐的剩餘,這是比喻猶太人的十二支派。

耶穌二次增餅 – 瑪15:32-39

耶穌將自己的門徒召來說:「我很憐憫這群眾,因為他們同我在一起已經三天,也沒有什麼可吃的;我不願遣散他們空著肚子回去,怕他們在路上暈倒。」門徒對他說:「在荒野裡我們從那裡得這麼多的餅,使這麼多的群眾吃飽呢?」耶穌對他們說:「你們有多少餅?」他們說:「七個,還有幾條小魚。」耶穌就吩咐群眾坐在地上,拿起七個餅和魚來,祝謝了,擘開,遞給門徒;門徒再分給群眾。眾人都吃了,也都飽了,把剩下的碎塊收集了滿滿七籃子。吃的人數,除婦女和孩子外,約有四千人。耶穌遣散了群眾,就上船,來到瑪加丹境內。

在這個外邦人的地方,耶穌不但憐憫群眾更採取主動,吩咐群眾坐下之後,就拿起餅和魚祝謝,遞給門徒分給群眾吃。而第二次增餅剩下的碎塊有七籃,比喻外邦人的七個民族。我們可以在以下《申命紀》的章節找到根據:

申 7:1「當上主你的天主領你進入你要去佔領的地方,由你面前驅逐許多民族,即赫特人、基爾加士人、阿摩黎人、客納罕人、培黎齊人、希威人和耶步斯人,那七個比你又多又強的民族時。」

外邦人跟隨耶穌已經三日,而耶穌死而復活的逾越奧蹟也是一個三天的過程。這代表外邦人必須經歷逾越的過程,靈修上來說他們要必須渡過這一個逾越的經驗,才能明白信德這個恩賜。而猶太人早已過了紅海,已經相信了上主雅威,也經歷了及繼續慶祝「逾越節」。不過外邦人卻沒有這一個經驗,所以耶穌主動的要叫人拿食物給他們。

說到這裏,神父與我們分享了最早期的「慕道班」是在耶路撒冷的聖墓大殿開始。早期希望領洗的外邦人,由聖週五開始直至復活主日,三天都留在聖墓大殿之內,主教每天給他們講解聖週的道理, 加深他們對信仰中奧秘的理解,這時期稱為 “Mystagogia” 。除此之外,主教也陪伴慕道者一起齋戒,到了復活主日就會給他們洗禮。當時的慕道者就好像「二次增餅」的外邦人一樣,三天都空着肚子。

跟着,神父給我們講解了這兩個神跡的分別。耶穌在首次增餅時,很有條理的吩咐門徒把群眾分成小組,就好像猶太人在舊約中,十二支派預備與敵人作戰的狀態,把群眾分成小組,十足十猶太人的慣常安排。不過,在二次增餅時,耶穌只吩咐群眾坐在地上。

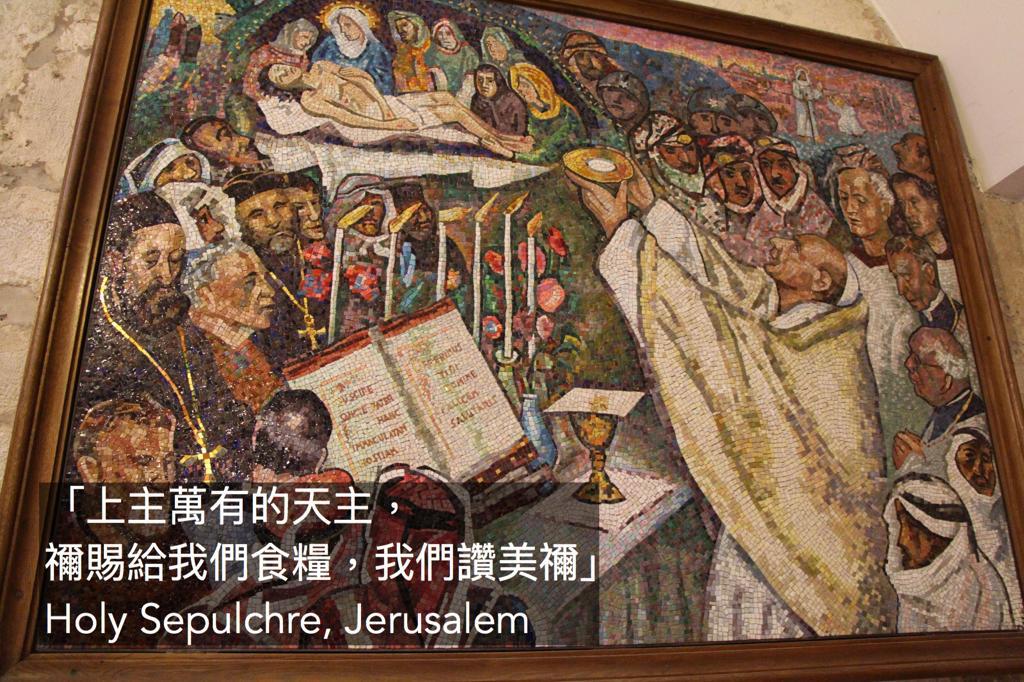

耶穌在這兩個故事中,分餅的情況也不是一樣。在首次增餅中,耶穌舉目向天,祝福了餅和魚。這就是我們在彌撒中,主禮所舉行的「祝謝禮」:「上主萬有的天主,禰賜給我們食糧,我們讚美禰」。這可說是我們彌撒中最古老的禱文,起源於猶太人的禱文,相信耶穌在吃飯前都是踊唸這個禱文的。今天我們的食糧,就是他們當時的麵包。神父希望我們每次參加彌撒的時候,都要留意到這一個禱文,因為主禮在代表整個會眾,感謝上主天主賜給我們食糧。

雖然這兩次增餅的對象不同,耶穌當時處理的手法都不一樣,但最重要的一點卻是一樣 :發生奇蹟的那一刻。奇蹟都是在門徒開始分餅的時候發生 — 門徒開始分享的時候,奇蹟就立刻發生!

耶穌不會把人分為「潔」或「不潔」,耶穌一視同仁,只要是飢餓的,祂就會為餵養。無論人是甚麼身份:不論膚色,不論宗教,不論社會地位都會感覺飢餓。

神父在這裏提醒我們一定要反省,應該怎樣過一個稱職的基督徒生活,應怎樣活出我們的使命:不要判斷人,要愛主愛人。甚麼是「善」和「悪」,一切都是來自人的「心」。

跟着我們研讀第二層的故事:大自然的奇蹟。在以下兩個不同的大自然奇蹟,可以看到猶太人及外邦人的不同反應 。

步行海面 – 瑪14:22-33 耶穌即刻催迫門徒上船,在他以先到對岸去;這其間,他遣散了群眾。耶穌遣散了群眾以後,便私自上山祈禱去了。到了夜晚,他獨自一人在那裡。船已離岸幾里了,受著波浪的顛簸,因為吹的是逆風。夜間四更時分,耶穌步行海上,朝著他們走來。門徒看見他在海上行走,就驚駭說:「是個妖怪。」並且嚇得大叫起來。耶穌立即向他們說道:「放心!是我。不必害怕!」伯多祿回答說:「主,如果是你,就叫我在水面上步行到你那裡罷!」耶穌說:「來罷!」伯多祿遂從船上下來,走在水面上,往耶穌那裡去。但他一見風勢很強,就害怕起來,並開始下沉,遂大叫說:「主,救我罷!」耶穌立刻伸手拉住他,對他說:「小信德的人哪!你為什麼懷疑?」他們一上了船,風就停了。船上的人便朝拜他說:「你真是天主子。」

伯多祿看見耶穌步行海上便說:「如果是你」,這句說話最傷耶穌的心,因為伯多祿對耶穌沒有信心。

瑪15:29-31 耶穌離開了那裡,來到加里肋亞海岸,上了山坐在那裡。於是有許多群眾帶著瘸子、殘廢、瞎子、啞吧,和許多其他的病人來到耶穌跟前,把他們放在他的足前,他便治好了他們;致使群眾見到啞吧說話,殘廢康復,瘸子行走,瞎子看見,都大為驚奇,頌揚以色列的天主。

外邦群眾看見耶穌所行的奇蹟,感到非常驚訝,並且讚美天主,亦沒有半點懷疑,不會因是外邦人,而沒有信德。反觀所謂聖潔的猶太人,像伯多祿及門徒卻以為耶穌是妖怪!

以上的比較是非常重要的,更加引伸到「潔」與「不潔」不是在乎外表,而是內心。

跟着我們研讀第三層的故事:陸地上的奇蹟。以下的兩個故事,也是比較猶太人及外邦人對耶穌所行的奇蹟的反應。

瑪14:34-36 他們渡到對岸,來到革乃撒勒地方。那地方的人一認出是耶穌,就打發人到周圍整個地方,把一切患病的人,都帶到耶穌跟前,求耶穌讓他們只摸摸他的衣邊;凡摸著的,就痊愈了。

「 革乃撒勒」是猶太人的區域,人們帶着病人要求耶穌讓他們摸摸祂的衣邊。「衣邊」即衣邊上的繸頭, 是猶太人的傳統服飾。 猶太人祈禱披肩有一些衣繸,令他們記得上主的法律。

申 6:4-9 ,11:13-21 :「 以色列!你要聽,且謹守遵行,好使你在流奶流蜜的地方,獲得幸福,人數增多,如上主你祖先的天主所許給你的。以色列!你要聽:上主我們的天主,是唯一的上主。你當全心、全靈、全力,愛上主你的天主。並將這些話灌輸給你的子女。不論你住在家裡,或在路上行走,或臥或立,常應講論這些話;又該繫在你的手上,當作標記;懸在額上,當作徽號;刻在你住宅的門框上和門扇上」。

戶 15:37-41 上主訓示梅瑟說:「你吩咐以色列子民,命他們世世代代,在自己衣邊上做上繸頭;衣邊的每個繸頭,應用紫繩繫著。這繸頭是為叫你們一看見,就想起上主的誡命,依照遵行,免得你們隨從心中和眼目的慾望,而放縱淫亂。這樣,你們必對我的一切誡命,懷念不忘,依照遵行;這樣在你們的天主面前,你們常是聖潔的。我上主是你們的天主,我領你們出離埃及是為作你們的天主:我上主是你們的天主。」

要留意的是雖然很多人得到了冶癒,他們沒有感謝耶穌。再一次我們看見所謂「聖潔」的猶太人的行為。

瑪15:21-28 耶穌離開那裡,就退往提洛和漆冬一帶去了。看,有一個客納罕婦人,從那地方出來喊說:「主,達味之子,可憐我罷!我的女兒被魔糾纏的好苦啊!」耶穌卻一句話也不回答她。他的門徒就上前求他說:「打發她走罷!因為她在我們後面不停地喊叫。」耶穌回答說:「我被派遣,只是為了以色列家失迷的羊。」那婦人卻前來叩拜他說:「主,援助我罷!」耶穌回答說:「拿兒女的餅扔給小狗,是不對的。」但她說:「是啊!主,可是小狗也吃主人桌子上掉下來的碎屑。」耶穌回答她說:「啊!婦人,你的信德真大,就如你所願望的,給你成就罷!」從那起,她的女兒就痊愈了。

這個外邦婦人的信德,與猶太人理所當然的態度形成強烈對比。這個女子因為愛女心切,不害怕別人的目光,追着耶穌大聲呼叫「達味之子,可憐我罷!」反之,在猶太人的區域從來沒有人稱耶穌為「達味之子」。

耶穌看穿門徒要求祂行奇蹟的目的,並不是因為出於憐憫的心,而是為了方便自己及避免麻煩,好能打發這個女子離開。對於門徒這可惡的行為,耶穌覺得非常痛心,所以對女子說「我被派遣,只是為了以色列家失迷的羊。」表面看來耶穌好像不願意去醫治外邦人,但其實祂是在諷刺門徒。耶穌說的「以色列家失迷的羊」正是門徒,祂在指摘門徒的不當行為。

隨着耶穌對婦人說:「拿兒女的餅扔給小狗,是不對的。」瑪15:26

但婦人回答說:「是啊!主,可是小狗也吃主人桌子上掉下來的碎屑。」瑪15:27

耶穌因為這個婦人極度謙卑的答覆而動容,而這個婦人由於極大的信德而獲得耶穌的讚許,她的女兒亦因此獲得治愈的恩賜。反觀之前伯多祿因為缺乏信德,而跌進海裏,甚至被耶穌指他:「小信德的人哪! 你為甚麼懷疑?」瑪14:31

被視為「不潔」的外邦人,憑著謙卑的態度、莫大的信德、懂得感恩及讚美天主,因而獲得恩寵成為聖潔的人。反觀自視為聖潔的猶太人,因歧視外邦人,及缺乏信德而成為「不潔」的人。

這三個層面的神跡,帶出的訊息就是:「潔」或「不潔」並不在乎人的膚色或種族,而是在於人心。外在的條件及規範都不是進入天國的原則,內心的純潔才是最重要。明白了耶穌所教導的,就應該知道甚麼是「潔」或「不潔」,「罪」或「不罪」,「善」或「惡」。

神父叮囑我們硏讀聖經不可斷章取義,需要逐層解讀及運用這個「三文治」的研讀方式,才可明白福音中豐㕌的涵義。

再次衷心感激神父的教導!祈望我們都能隨着聖神的帶領,以純潔的心愛主愛人!感謝天主!