從比拉多衙門到加爾瓦略山 (Calvary) 或稱哥耳哥達~髑髏地 (Golgotha),只有約五百多公尺,步行只需約十多分鐘。

從比拉多衙門到加爾瓦略山 (Calvary) 或稱哥耳哥達~髑髏地 (Golgotha),只有約五百多公尺,步行只需約十多分鐘。

但為全身受傷,頭戴茨冠,背著沉重十字架的耶穌,卻是一條苦路。

現時苦路兩旁有各種店舖,與當年耶穌身背十字架時也是如此。耶穌就是在這條彎彎曲曲的小路上,背負著十字架遊街示眾,走向刑場,民眾對於不公義的事竟可視若無睹!

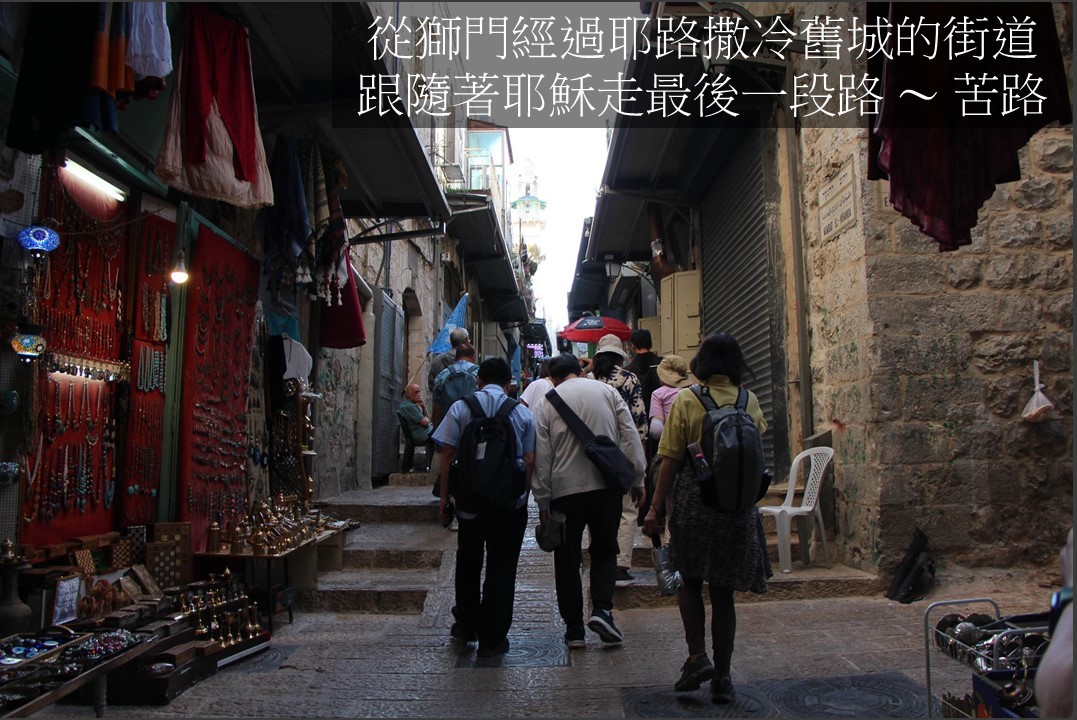

苦路 (Via Dolorosa) 是早期的朝聖者,往耶路撒冷憑弔耶穌當年受難的地方。1731年,教宗格來孟十二世(Clement XII)正式定下苦路的十四處。苦路,又叫苦傷路(Way of Sorrows),是一條由獅門一直走到聖墓大殿 (Church of Holy Sepulchre) 的路。

從獅門 (Lion’s Gate or St Stephen’s Gate) ~ 經過耶路撒冷舊城的街道,跟隨著耶穌走最後一段路 ~ 苦路。

苦路分成了兩大部分:前面九處在耶路撒冷的舊城區中,而後面的五處全部在聖墓大殿內。

苦路第1 及 2 處:「耶穌被判死刑」及「耶穌肩負十字架」

比拉多的衙門本是在一個小山坡上,可惜沒有留下任何的遺跡。山坡下現在建有伊斯蘭學校Al-Omariyya School,不過平日時常關閉。學校對面也是屬於舊日羅馬總督府的地盤,今日建造了三間聖堂,其中兩間是屬於方濟會。基督徒傳統把基督苦難中兩件事於這裏紀念:耶穌受鞭打及被判死刑。這兩座教堂都與方濟會的修院相連,這裏也是方濟會的聖經學院:

鞭刑堂(Church of Flagellation),是以色列人寧願釋放巴辣巴而要把耶穌釘死的地方,耶穌在這裡忍受了羅馬士兵的鞭打及被戴上荊冕,教堂內的彩色玻璃都在訴說這一段故事!耶穌在這裡被打至重傷後,背上十字架,開始走上了苦路。

判刑堂(The Chapel of Condemnation)是紀念耶穌當年被比拉多宣判死刑,並被迫背起十字架的事跡。在判刑小堂祭臺上有一幅耶穌背起十字架的壁畫。

判刑堂還保存著 「石舖地」(若19:13) (Greek: Lithostrōtos ; Aramic: Gabbatha),這是比拉多把耶穌領出來,對猶太人說:「看,你們的君王!」的地方。這裡也是士兵戲弄耶穌的地方。地板是當時羅馬式的道路,由大石塊砌成的平地,石塊刻有很多為防止當時馬蹄滑倒的線紋,其中的地板仍可依稀看到,當時羅馬士兵在地上刻劃遊戲或棋盤的圖畫。

《若望福音》耶穌受戲弄 : 那時,比拉多命人把耶穌帶去鞭打了。然後兵士們用荊棘編了個茨冠,放在祂頭上,給祂披上一件紫紅袍,來到祂跟前說:「猶太人的君王,萬歲!」並給祂耳光。比拉多又出去到外面,向他們說:「看,我給你們領出祂來,為叫你們知道我在祂身上查不出什麼罪狀。」於是耶穌帶著茨冠,披著紫紅袍出來了;比拉多就對他們說:「看,這個人!」 司祭長和差役們一看見耶穌,就喊說:「釘在十字架上!釘祂在十字架上!」比拉多對他們說:「你們把祂帶去,釘在十字架上罷!我在祂身上查不出什麼罪狀。」猶太人答覆他說:「我們有法律,按法律祂應該死,因為祂自充為天主子。」(若19:1-7)

在隔壁的「看這個人」修院(Ecce Homo),是屬於熙雍聖母會修女 (Sisters of Zion) 管理。這修院是紀念比拉多審判耶穌後,將耶穌拖出去告訴人們說 「看,這個人 !」 (若19:5) 的事迹。

苦路第3處: 「耶穌第一次跌倒地上」 現在是在亞美尼亞教堂,入口左邊的一間小教堂,有耶穌跌倒的雕像。

苦路第4處:「耶穌遇見了自己的母親」現在是一亞美尼亞教堂,這裡有一個浮雕刻著耶穌與聖母相遇的一刻。

苦路第5處:「西滿負擔耶穌的刑具」是聖方濟會的一個祈禱室。「他們把耶穌帶走的時候,就抓住一個從田間來的基勒乃人西滿,把十字架放在他肩上,叫他在耶穌後面背著。」(路23:26)。

苦路第6處:「韋羅尼加為耶穌抹面」St. Veronica替耶穌抹去面上的血汗,並留下耶穌血汗的真容。這裡是在希臘天主教堂,由修女打理 (Little Sisters of Jesus)。

苦路第7處:「耶穌再次不支倒地」: 這裡是聖方濟會所建的一個教堂。據說耶穌的審判書 Decree of Condemnation是曾貼在這裡,所以教堂也稱為Chapel of the Judgment Gate。

苦路第8處:「婦女為耶穌痛哭」現時這裡是希臘東正教修院(Saint Charambalos Monastery)雖然第八處紀念耶穌勸婦女不要為祂哭,但外墻刻有“IC XC NI KA”即「基督得勝」的字句。「耶穌轉身向她們說:「耶路撒冷女子!你們不要哭我,但應哭你們自己及你們的子女,因為日子將到…」(路23:28-29)

苦路第9處:「耶穌第三次跌倒在地」現時是一所小堂,由亞歷山大埃及東正教會 (Coptic Orthodox Patriarchate) 管理。

苦路第10至14處都位於聖墓大殿內。

今日的聖墓大殿,正面朝向南面。進入大門後,沿著右邊十多級窄迫的樓梯,便可上到十字架的所在地 ~ 加爾瓦略山 Calvary~哥耳哥達~髑髏地 Golgotha。

我們追隨著全身被刺透的主,由苦路走上加爾瓦略山,哀慟著主的傷痕,觸踫到髑髏地 ~「讚美我上主,並稱頌祂的名,讚美我上主,祂復活我生命!」

加爾瓦略山自11世紀已不再是露天,這裡是當時的加爾瓦略山頂,現在這範圍面積約十平方公尺,而共有三個小堂 (祭台)。靠右的兩個小堂由方濟會管理。

最右邊的是苦路第10處:「耶穌被剝去衣裳」紀念耶穌在此被羅馬兵以拈鬮的方法瓜分衣服。

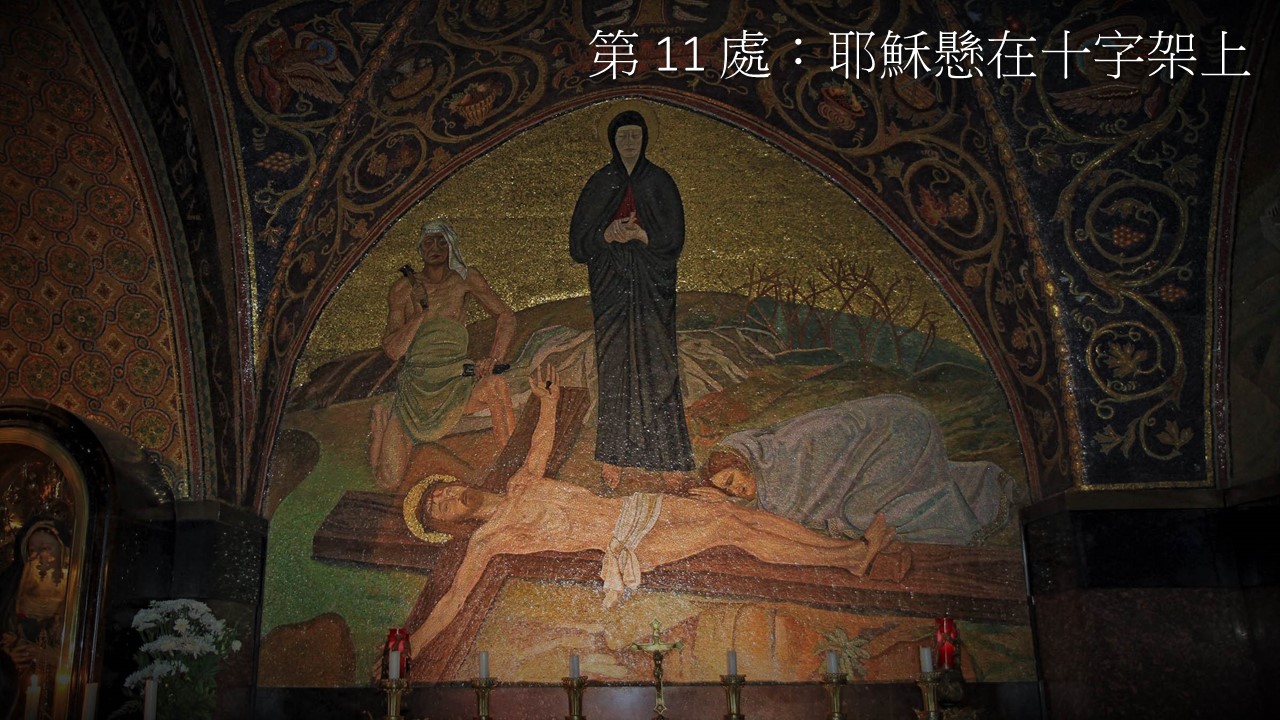

另一小堂是苦路第11處:「耶穌懸在十字架上」紀念耶穌在此被釘在十字架上。

左面的是加爾瓦略小堂 (Chapel of Calvary),是紀念苦路第12處:「耶穌在十字架上捨生」。這個為東正教管理,祭台下有一個洞口,可以觸踫到曾插著耶穌十字架的岩石。

在苦路第11和12處兩小堂中間的 「聖母七苦祭台」(Altar of Our Lady of Sorrows),是紀念第13處:「聖母懷抱耶穌」

從加爾瓦略山沿石級往下,來到一塊對著正門、薔薇色的長方形大理石 ~「傅油石」 Stone of Anointing (Stone of Unction) 。耶穌從十字架被解下後,被放在這塊大石的位置上,聖屍被灑滿了沉香、沒藥和聖母瑪利亞的淚水。「照猶太人埋葬的習俗,用殮布和香料把祂裹好」(若19: 40)。大理石後面牆上的壁畫,詳細描繪了當時的情景。

從傅油石向西走,通過一黑暗的走廊,便可到達復活堂(Anastasis) ,或稱圓廳 (Constantinian Rotunda),是耶穌聖墓的所在地 ~ 第14處:「耶穌被埋葬」。

《若望福音》安葬於新墳墓內 : 這些事以後,阿黎瑪特雅人若瑟──他因怕猶太人,暗中作了耶穌的門徒──來求比拉多,為領取耶穌的遺體;比拉多允許了。於是他來把耶穌的遺體領去了。那以前夜間來見耶穌的尼苛德摩也來了,帶著沒藥及沉香調和的香料,約有一百斤。他們取下了耶穌的遺體,照猶太人埋葬的習俗,用殮布和香料把祂裹好。在耶穌被釘在十字架上的地方,有一個園子,在那園子裡有一座新墳墓,裡面還沒有安葬過人。只因是猶太人的預備日,墳墓又近,就在那裡安葬了耶穌。(若19:38-42)

這裏不只是聖墓大殿最神聖的地方,更是我們信仰的核心;耶穌埋葬在這裡,也在這裡復活 :「假如基督沒有復活,那麼,我們的宣講便是空的,你們的信仰也是空的」(格前15:14)。

這裡是海倫娜發現安葬耶穌的洞穴遺址,洞穴周圍的岩石全被削去,聖墓則被圍在一個被稱為Edicule(小房子)的建築內。耶穌聖墓原來的兩個山洞;現是由兩小堂組成,外面的稱為天使小堂 (Chapel of the Angel),是天使顯現給婦女的山洞。經過矮小洞口,彎著身子進去的,便是聖墓小堂 (Holy Sepulchre),埋葬耶穌聖屍的小洞,只可容納四入,耶穌的聖墓裏有一塊長約六呎的大理石,蓋著耶穌聖屍曾躺過的石頭。

《若望福音》墳墓已空 : 一週的第一天,清晨,天還黑的時候,瑪利亞瑪達肋納來到墳墓那裏,看見石頭已從墓門挪開了。於是她跑去見西滿伯多祿和耶穌所愛的那另一個門徒,對他們說:「有人從墳墓中把主搬走了,我們不知道他們把他放在那裡了。」伯多祿便和那另一個門徒出來,往墳墓那裏去了。兩人一起跑,但那另一個門徒比伯多祿跑得快,先來到了墳墓那裏。他俯身看見了放著的殮布,卻沒有進去。隨著他的西滿伯多祿也來到了,進了墳墓,看見了放著的殮布,也看見耶穌頭上的那塊汗巾,不同殮布放在一起;而另在一處捲著。那時,先來到墳墓的那個門徒,也進去了,一看見就相信了。這是因為他們還不明白,耶穌必須從死者中復活的那段聖經。然後兩個門徒又回到家裏去了。(若20:1-10)

《墳墓已空》,基督已復活了 !

「看!我同你們天天在一起,直到今世的終結」(瑪 28:20)